沖縄で外国人に人気の金継ぎ体験ができる 「うるし工房 小手毬(コデマリ)」|沖縄那覇市

目次 Index

那覇市の住宅街に佇む黒い看板が目印の外観

那覇市前島の住宅街にある「うるし工房 小手毬」。国道58号沿いの「とまりん」向かいの信号を渡り、その奥を進んで「セブンイレブン」を左折、向かいの住宅街を進み、2本目をさらに左折したところにあります。入り組んでいるので地図等をみながら行くと分かりやすいでしょう。この順路で進むと、工房へ左折する道はこんな感じに見えます。

工房入り口はこの駐車場奥の扉です。

ワンポイントアドバイス

ゆいレール美栄橋駅から徒歩7分で行ける。

体験スペースと展示販売コーナーがある店内

「うるし工房 小手毬」は本金継ぎから簡易金継ぎまで扱っています。本金継ぎ修理、金継ぎワークショップ、金継ぎアクセサリー、漆作品の販売など多岐に渡ります。工房内は作業用のテーブルが2台配置され、お茶をいただくテーブル1台も。入り口スペースには展示販売コーナーがあります。

展示販売コーナーにはかわいい金継ぎのチャームが並びます。

ワンポイントアドバイス

土曜は混雑することがあるので平日が狙い目。

金継ぎ体験の料金

金継ぎとは漆工芸の一つで、割れたり欠けた陶器や漆器を漆を使って接着し、金粉等で装飾し修復する日本の伝統的な技法。壊れたものを修復するだけでなく、その跡を「景色」として新たな美を見出すのが特徴です。 大きく分けると本物の漆のみを使う「本漆金継ぎ」、合成樹脂と本物の漆を使う「簡漆金継ぎ」、合成樹脂のみを使う「簡易金継ぎ」があります。体験は時間がかからずお手頃な「簡易金継ぎ」を行います。体験は完全予約制。WEBで申し込み可能です。料金はこちら。

■体験メニュー

| 料金 | |

|---|---|

| 金継ぎストラップ/箸置き(所要時間60分〜) | 4,500円 |

| 金継ぎアクセサリー(所要時間60分〜) | 7,000円 |

| 金継ぎ器修復体験(所要時間90分〜)※皿は工房で用意、手ぶらで体験可能。 | 8,000円 |

※開催曜日:月曜〜木曜、土曜

※開催時間:11時、13時、14時、15時

今回は「金継ぎ器修復体験」をチョイス!継ぎ目も金色と銀色があり、金色を選びました。初めて体験するので楽しみです。

ワンポイントアドバイス

初めてでも気軽に1〜2時間で自分だけの金継ぎが作れ、その日で持ち帰れる!

「金継ぎ器修復体験」の流れ

受付を済ませたら金継ぎ体験へ。主な流れはテーブルに設置された用紙に書いてあります。そのプロセスは「本金継ぎ」と同じだそう。その流れはこちら。

■金継ぎ器修復の流れ

- 1

- 器を選ぶ

- 2

- 面取り

- 3

- 割れの修復

- 4

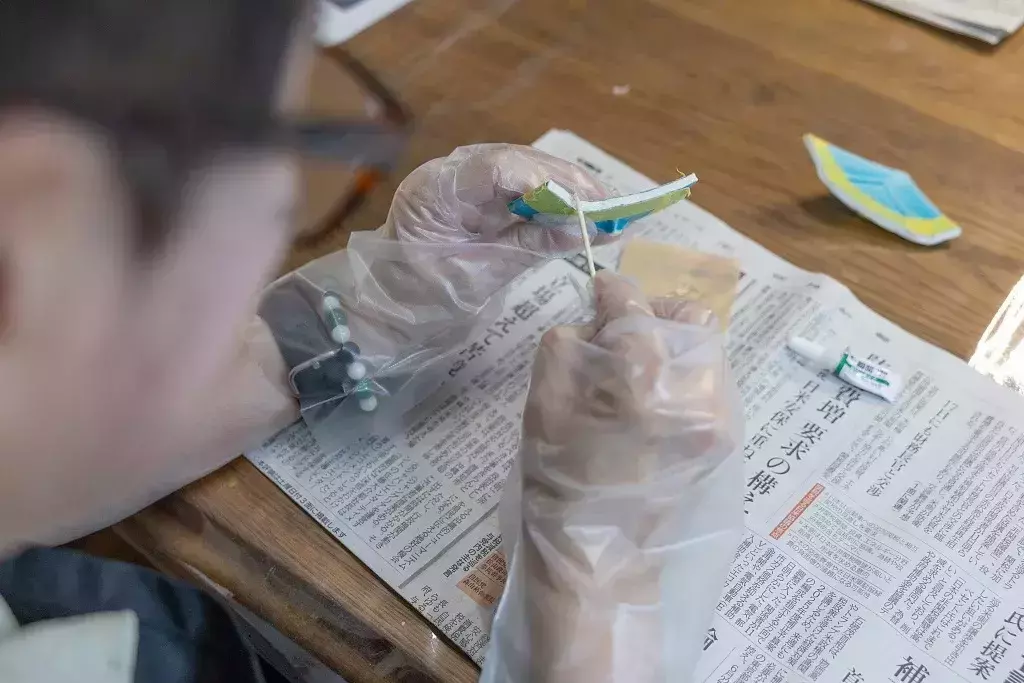

- 溢れた接着剤を剥がす

- 5

- 隙間を埋める

- 6

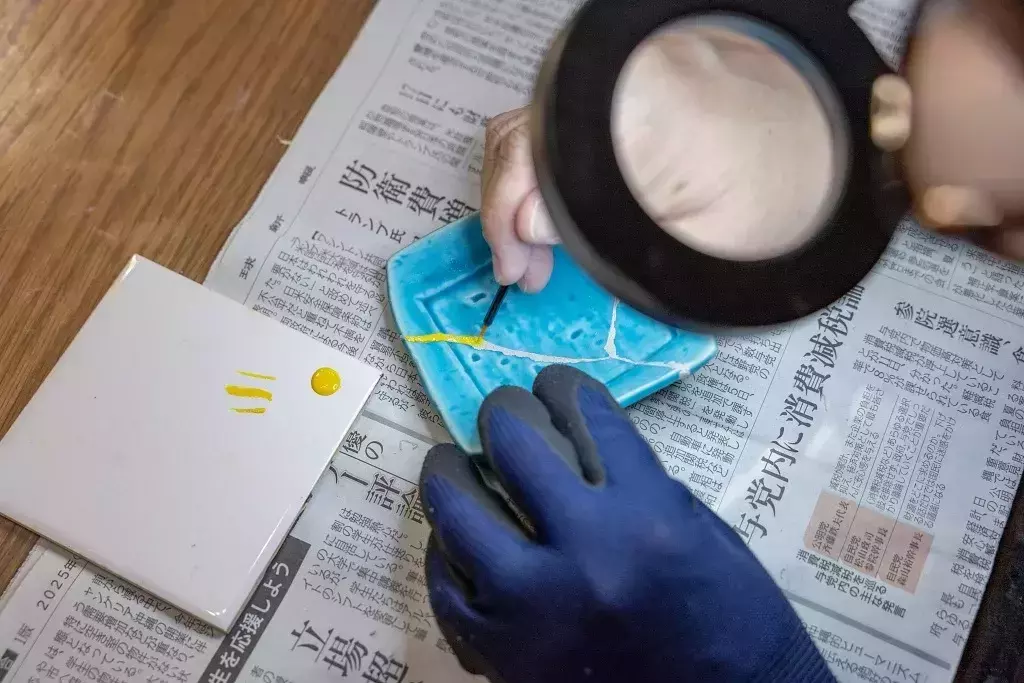

- 漆を塗る

- 7

- 真鍮(シンチュウ)粉またはすず粉を撒く

- 8

- 待ち時間にお茶

- 9

- スタッフが美しく仕上げ

- 10

- 完成

お茶の時間があるのが嬉しいですね。

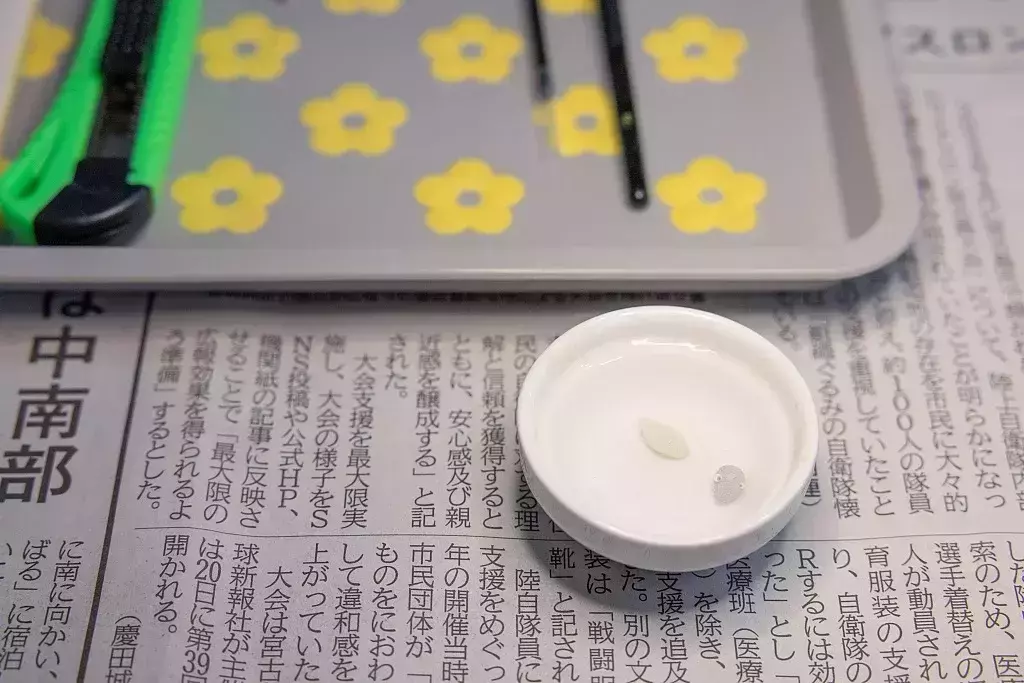

- タイル:パレットとしてパテや漆を載せる

- カッター:溢れた接着剤を剥がす

- つまようじ:接着剤やパテを塗る

- 竹ベラ:接着剤やパテを塗る

- ヤスリ:割れ目を削り面取りを行う

- 筆(漆用):漆を塗る

- 筆(粉蒔き用):漆をなぞるように粉を蒔く

これ以外に割れ目を継なぐ接着剤、発色をよくする漆(黄色または白)、割れ目に蒔く粉(真鍮粉またはすず粉)があります。

ワンポイントアドバイス

どんな服装でも構わないけど、動きやすいものがおすすめ!

「本金継ぎ」と同じ工程の「金継ぎ器修復体験」

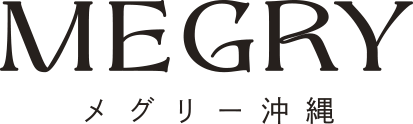

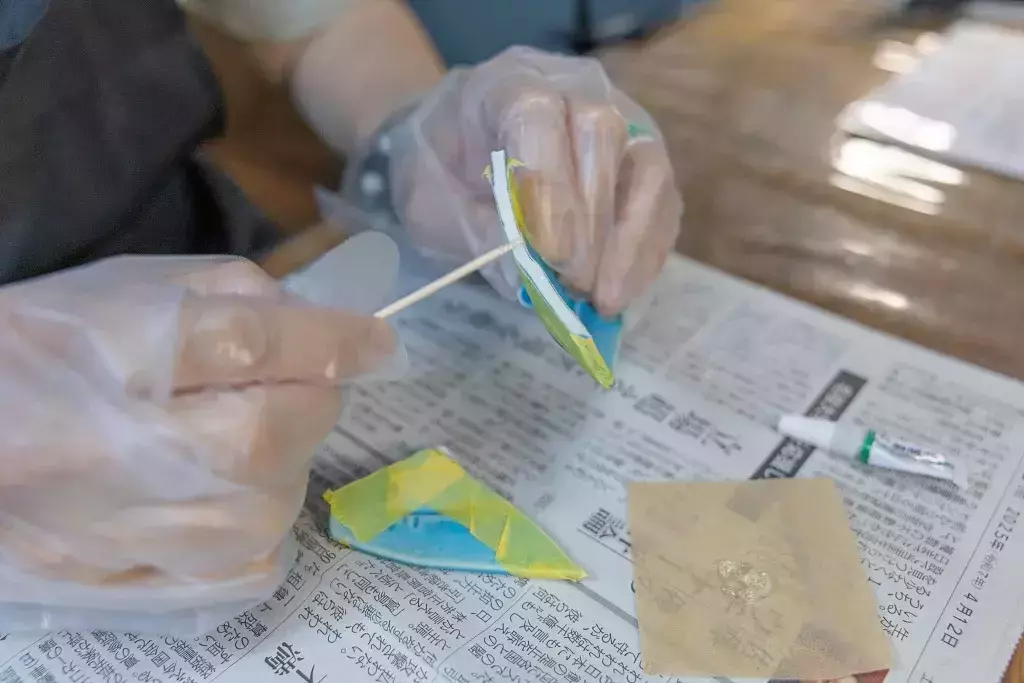

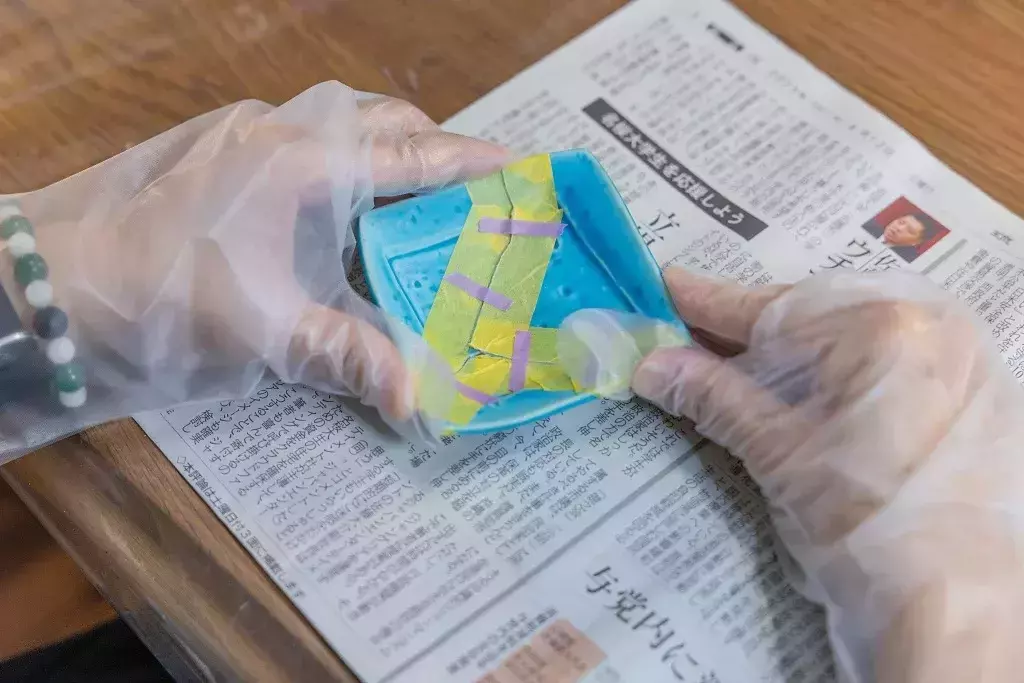

次に皿を継なぎ合わせる工程ですが、その前に接着剤が手に付かないよう手袋を装着。つまようじか竹ベラで割れた部分に接着剤を塗り、薄くのばします。この時、接着剤を付けすぎると溢れたのを剥がすのに時間がかかるので注意。マスキングテープは付けたままで作業します。

乾かしている間に漆工芸や金継ぎの種類、その意味等をスタッフが解説。金継ぎは漆工芸の一つで、日本の「もったいない」精神が反映され、物を大事にしつつそれが芸術として価値あるものになっているそうです。そして金継ぎには大きく3つのタイプがあるとか。

■主な金継ぎのタイプ

- 金継ぎ:割れた器を元の形に修復する

- 呼び継ぎ:2つ以上の器の破片を継なぎ合わせる

- アート金継ぎ:さまざまな器の破片を組み合わせたり漆で装飾

ワンポイントアドバイス

女性スタッフが丁寧に教えてくれるので初心者でも安心。

仕上げ作業中にお茶&完成

仕上げ作業はスタッフが丁寧に行います。

せっかくなので工房主の屋良 真代(ヤラ マヨ)さんにお話を伺いました。

金継ぎの世界は奥深いですね。次はアクセサリーに挑戦したくなりました!

ワンポイントアドバイス

完成したお皿は、念のため1週間ほど乾かした後に洗って使用を。

「うるし工房 小手毬」の駐車場

ワンポイントアドバイス

近隣駐車場は満車の時もあるので、公共交通機関もおすすめ!

「うるし工房 小手毬」の場所・店舗情報[Information]

マップで確認する

・那覇空港から車で約12分

・国際通りから車で約5分

・ゆいレール美栄橋駅から徒歩で約7分

・とまりん前バス停から徒歩で約6分

・中之橋バス停から徒歩で約3分

・国際通りから車で約5分

・ゆいレール美栄橋駅から徒歩で約7分

・とまりん前バス停から徒歩で約6分

・中之橋バス停から徒歩で約3分

- 名称

- うるし工房 小手毬(コデマリ)()

- 住所

- 那覇市前島2-16-6

- 電話番号

- 080-8053-8329

- 営業時間

- 10時~17時(完全予約制)

- 料金

- 【金継ぎ器修復体験】8,000円

- 定休日

- 金曜

- 駐車場

- なし

- 予約

- 可(WEBにて予約)

- 禁煙・喫煙

-

- 【屋内】

- 全面禁煙

- 【屋外】

- 全面禁煙

- バリアフリー

- カード

- 可(VISA、MasterCard、JCB、American Express)

- 電子マネー

- 可(PayPay)

- 送迎サービス

- 店舗一覧

※掲載の内容は取材時点の情報です。最新の金額や内容とは異なる可能性があります。

沖縄体験人気記事ランキング

「沖縄体験」の人気記事アクセス数ランキング。

公式インスタグラム

「#MEGRY」で沖縄のリゾートホテルやグルメ情報を配信中!