本格的なろくろの陶芸体験で旅の思い出を作れる 「沖縄さんご焼き工房」|沖縄豊見城市

目次 Index

沖縄工芸の杜にある「さんご焼き」の赤いのぼりが目印の外観

「沖縄さんご焼き工房」は、豊見城市の有名スポット「沖縄空手会館」の奥を進んだ「沖縄工芸の杜」にあります。「沖縄工芸の杜」とは伝統工芸の継承・発展のため作り手の支援や使う人との交流、工芸に関する情報を発信する施設。写真の2階駐車場を左に曲がった3軒目に「沖縄さんご焼き工房」があります。

駐車場から歩いて見えてくるのが赤いのぼりが目印の「沖縄さんご焼き工房」。ガラス越しに販売している「さんご焼き」も見えます。

ワンポイントアドバイス

体験時間に遅れる場合は、日程調整になることもあるので要連絡。

団体客も体験できるゆったりと広い工房

工房内は広々としていて、窓も大きく開放的。体験用のろくろは5台、4人掛けの作業台も5台配置されています。取材は定休日にお願いしたので誰もいませんでしたが、普段は那覇空港から近いこともあり、気軽に訪れる観光客も多いようです。

ワンポイントアドバイス

イベント時と夏休みは、混み合うことがあるので事前に確認を。

ろくろ体験&各種体験メニューの料金

受付を済ませると、スタッフが体験について説明。体験は予約制で、WEBと電話で申し込みができます。また、当日の電話予約や飛び込み受付も可能です。体験メニューは11種類、時間帯は4タイプあります。電話予約の際は、代表者、連絡先、人数、希望メニュー、希望時間帯を伝えましょう。体験メニューはこちら。

■体験メニュー&料金

| 体験名 | 料金 |

|---|---|

| ミニシーサー(ペア)※1 | 4,500円 |

| ミニシーサー(1個、2名以上) | 3,300円 |

| 面シーサー | 4,500円 |

| お座りシーサー | 5,000円 |

| ミニカップ(小)新型 | 4,500円 |

| カップ(中) | 4,800円 |

| マグカップ(大)新型 | 5,300円 |

| やちむんの鈴 | 4,000円 |

| 平皿(丸/角) | 4,800円 |

| ゆいマール皿セット | 8,000円 |

| ろくろ体験(土・日曜限定) | 6,000円(基本料金1個の代金、追加焼成は別途) |

※1:ミニシーサーは1人でペア(2個作り)の体験料金

※送料別

※10人以上の団体には団体割引あり

■体験時間帯

- 10時

- 11時30分

- 14時

- 15時30分

体験の所要時間は45分〜60分ほど。凝ったものや個数が多い場合はもっとかかるそうです。今回は憧れの「ろくろ体験」をチョイス。しかも工房のご厚意で「ミニシーサー(1個作り)」も体験させて頂くことになりました。その様子は、別の記事で紹介しているのでそちらもぜひチェックしてください。時間に余裕がない時は、スタッフが作品の提案とサポートもしてくれるそう。完成した作品は、1カ月半〜2カ月後に再来館で受け取るか、郵送(有料)も可能です。

スタッフの説明を聞いたら用紙に記入。連絡先や完成品の送り先も記入します。「ろくろ体験」で作れるのは湯呑み、茶碗、小鉢、丼、皿など。1度に3〜4個作る方が多いようです。今回は「湯呑み」と「茶碗」を作ることにしました。

■ろくろ体験&ミニシーサー作りの手順

- 1

- 申し込み書に記入

- 2

- エプロンを装着

- 3

- スタッフの真栄城さんがお手本を見せてレクチャー

- 4

- 実際に粘土に触れ土台を作る

- 5

- 湯呑み作る

- 6

- 茶碗を作る

- 7

- ミニシーサーを作る(別記事で紹介)

- 8

- 後日、工房スタッフがそこ削りや釉薬掛けをして仕上げ

- 9

- 郵送または再来館で受け取る

- 10

- 自宅へ

ワンポイントアドバイス

服装はズボンがおすすめ。長いネイルは粘土に引っかかるので注意。

「ろくろ体験」の様子

まずは担当の真栄城(まえしろ)さんが材料や「ろくろ体験」の手順を解説。粘土は焼き物らしい赤土を使います。

実際に土に触れる前に、真栄城さんが粘土の解説をしながらお手本を見せます。まずは土台から。真栄城さんの手の動きに注目です。

あっという間に土台が出来上がったら、真栄城さんが手の形をレクチャー。キツネの形にしたり、両手を重ねたり成型の方法によって手の形を変えます。それを見ながら手の形を真似てみます。

残念ながら、失敗した湯呑みは土台から切り離されてしまいました。もったいないような、悔しいような……。でも楽しいです。

湯呑みの形が整ったら、真栄城さんが少しだけ手直し。そして自分で土台から切り離します。器の底と土台の境目を見極め、糸を使ってゆっくり水平に引いていきます。切れたら手をダブルピースをにして湯呑みをゆっくり持ち上げます。

■ろくろ体験で選べる色

- 飴色

- キビ赤

- キビ緑

今回は湯呑みはキビ緑、茶碗はキビ赤をチョイス。釉薬の「キビ」とは工房オリジナルで、サトウキビの灰をベースに作ったもの。その他の色は、他の体験メニューで選べます。

ワンポイントアドバイス

真栄城さんが手を添えてレクチャーしてくれるので、初めての方でも安心!

「ろくろ体験」の完成品&所要時間

体験から約2カ月後、完成したのがこちらです!「ろくろ体験」の作品は形が整って艶やかです。湯呑みのキビ緑は渋くてカッコイイ仕上がり。茶碗のキビ赤は品があります。どちらも日常の食器として使ってみたいと思います。別記事で紹介しているミニシーサーは愛嬌のある仕上りで、部屋に飾りたくなりました。陶芸体験の作品は夏休みの自由研究にもいいですね。私は完成品を工房に行って受け取りましたが、県外の方は郵送(有料)で自宅に届くで楽しみにしてくださいね。

ワンポイントアドバイス

焼き上がりの色の変化も楽しめる。

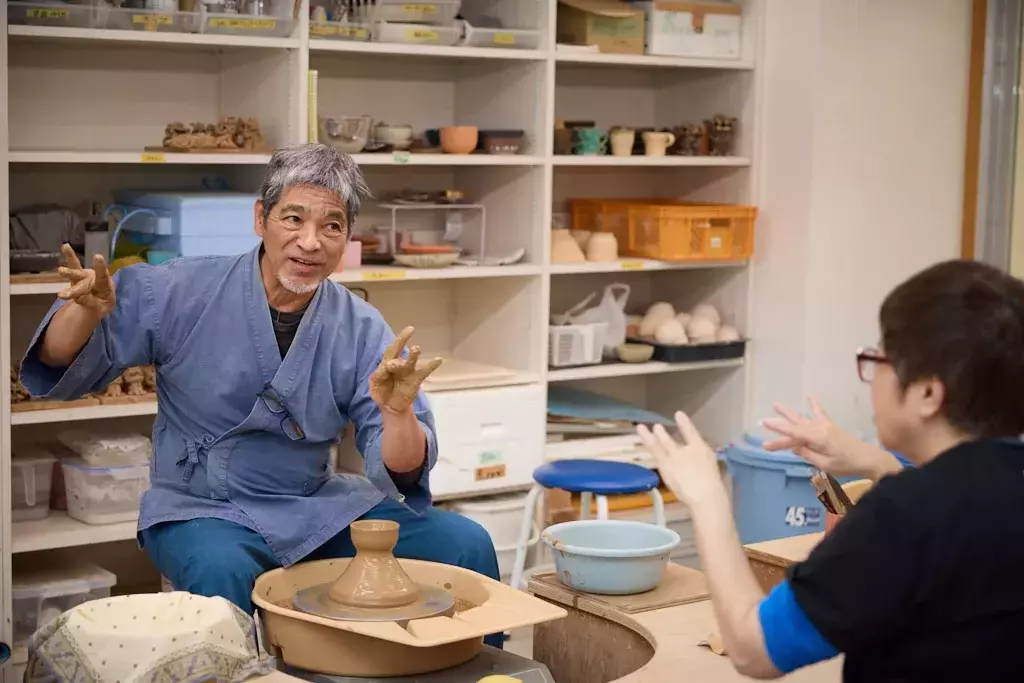

工房を切り盛りする真栄城 悟(まえしろ さとる)さん

「この工房に入居したのはお客様に陶芸体験をして頂くことができるからです。私がもともと陶芸の講師をしていて教えるのが楽しいので始めました。今では小さなお子様のいる家族連れ、カップル、シニアなど県内外、そして海外の方もいらっしゃいます。みなさん楽しそうに体験してますよ。出来上がりも喜んで頂けて、LINEで写真を送ってくれる方もいらっしゃいます。」と真栄城さん。ここでの陶芸体験のポイントも教えてくれました。

■陶芸体験のポイント

- 土の柔らかさを体感できる。触ると気持ちいい。

- 思い通りにならない面白さ、悔しさ。でもそれが楽しい。

- いつもと違う体の感覚と時間の経過。自分と向き合う大切な時間でもある。

- 一生続く後味は大切な思い出になる。

- 上手い下手を超えた大切なもの。時間はかかるけどきっといい思い出に。

ワンポイントアドバイス

体験は楽しむのが大事!

「沖縄さんご焼き工房」の駐車場

駐車場は道路沿いの「沖縄工芸の杜」2階の建物正面が「沖縄さんご焼き工房」までは近いですが、満車なら建物横にも駐車スペースがあります。

雨天時は屋根のある、地下へ行くような1階の駐車場がおすすめです。

ワンポイントアドバイス

空港から近いので、時間が空いたら工房に電話してみて。

「沖縄さんご焼き工房」の場所・店舗情報[Information]

マップで確認する

・那覇空港から車で約14分

・那覇空港自動車道豊見城ICから車で約7分

・沖縄県庁から車で約10分

・奥武山公園沖縄県立武道館から車で約5分

・沖縄空手会館奥「おきなわ工芸の杜」内

・那覇空港自動車道豊見城ICから車で約7分

・沖縄県庁から車で約10分

・奥武山公園沖縄県立武道館から車で約5分

・沖縄空手会館奥「おきなわ工芸の杜」内

- 名称

- 沖縄さんご焼き工房()

- 住所

- 沖縄県豊見城市豊見城1114-1 おきなわ工芸の杜2階

- 電話番号

- 090-1941-6436

- 営業時間

- 10時~17時

- 料金

- 【ろくろ体験(土・日限定)】6,000円(基本料金1個分の代金、追加焼成は1個増えるごとに+1,000円、送料別)

- 定休日

- 月曜(祝日が月曜の場合は営業)

- 駐車場

- 共用駐車場あり(70台、無料)

- 予約

- 可(WEB、電話にて予約)

- 禁煙・喫煙

-

- 【屋内】

- 全面禁煙

- 【屋外】

- 全面禁煙

- バリアフリー

- 車いすでの利用可、バリアフリートイレあり(沖縄工芸の杜内)

- カード

- 可(VISA、MasterCard、JCB、American Express)

- 電子マネー

- 可(PayPay、楽天Pay、QuickPay、d払い、LINE Pay、au PAY、アップルPay、iD、Kitaka、Suica、pasmo、tolca、manaca、ICOCA、SUGOCA、minoca、はやかけん、Jcoin、Smart Code、We Chat Pay、Union Pay)

- 送迎サービス

- 店舗一覧

※掲載の内容は取材時点の情報です。最新の金額や内容とは異なる可能性があります。

沖縄体験人気記事ランキング

「沖縄体験」の人気記事アクセス数ランキング。

公式インスタグラム

「#MEGRY」で沖縄のリゾートホテルやグルメ情報を配信中!